Faire une recherche par mots-clefs

- Détails

- Écrit par : les élèves des classes MARTEL sous la responsabilité de V Maufay

Dans un précédent article, nous vous avions présenté l'action intitulée "La géologie à l’école MAIE Martel." C’est une action pluridisciplinaire et pluri-professionnelle qui établit un partenariat réel entre le milieu de la recherche et de l’école et surtout qui génère des projets autour de travaux expérimentaux à partir de l’objet minéral, des géosciences et les sciences de l’éducation. Elle a été mise en œuvre à l’école MAIE Martel.

Trois articles viennent d'être publiés sur le site de l'Académie de Paris (Connexions - Le Journal en ligne des élèves de l'académie de Paris) et les élèves des classes de CM1 et de CE2 vous invitent à réagir, à les encourager dans cette démarche; ils seront heureux de lire vos commentaires.

*************

Le mica : un hexagone

A partir d’échantillons de la collection de pétrographie de l’Université Pierre et Marie Curie, les élèves de la classe de CE7 découvrent quelques principes de géométrie plane par la connaissance de l’objet minéral "pegmatite à mica".

A partir d’échantillons de la collection de pétrographie de l’Université Pierre et Marie Curie, les élèves de la classe de CE7 découvrent quelques principes de géométrie plane par la connaissance de l’objet minéral "pegmatite à mica".

Tous les lundis, nous avons « atelier de géométrie ». Véronique nous a apporté des pierres et nous a expliqué qu’il y avait du mica dedans. Le travail était de trouver sa vraie forme géométrique pour pourvoir le récolter.

D’abord on a observé les pierres de granit et on voyait plein de petits morceaux blancs qui brillaient. Cette pierre on la trouve partout et on s’en sert pour faire le bord des trottoirs ou les pavés parisiens. Nous avons appris que c’était du mica blanc : de la muscovite. Le mica noir s’appelle de la biotite.

*************

Un trou dans le bureau de la directrice, une découverte scientifique : le bassin Martélien

Les élèves de la Classe de CM1 proposent une lecture géologique de la construction de Paris.

Un matin, la directrice en train de travailler a entendu un gros "CRAAAAC ..." qui venait du sol de son bureau. Elle s’est levée et a vu dans un coin un gros trou venu de nul part ! Alors les élèves de la Classe de CM1 11 ont décidé de mener l’enquête pour l’aider et comprendre ce qui venait de ce passer et pourquoi.

L’I.G.C nous a répondu : « les morceaux de bois que l’on voit étaient des coins servant à aligner et à caler les pierres de taille. On aperçoit autour de la pierre du mortier à la chaux utilisé comme liant. Le mur, très dégradé, a fait apparaître cela ! Le bloc supérieur était percé de trous par lesquels on faisait passer des coulis de mortier comme sur le dessin pour coller la pierre du dessous. Avant pour bien tenir les pierres on posait des coins en bois pour caler les pierres. »

*************

Chercheurs en classe de CE2 : un métier de journaliste

La classe de CE2 est en effervescence... Au cours d’une promenade dans les rues du quartier, les élèves de CE2 9 ont remarqué de drôles de trous dans les murs des immeubles. Ils ont décidé de mener enquête pour savoir de quoi il en retournait. Traces de dent de tigre, empreintes de mini sapin de Noël, fossiles à visse ? Autant d’éléments qui invitent à la découverte, à l’observation réfléchie pour nos petits chercheurs en herbe. Quatre énigmes pour quatre groupe de recherche qui vont dans cet article vous raconter leur aventure. Qu’est-ce que le calcaire ? La pierre de Paris une histoire de cailloux et de fossiles. Paris, il y a très très très longtemps : sous les pavés la plage ! Enfants chercheurs un métier d’écolier et d’apprenti journaliste.

Tous les jeudis nous travaillons pour trouver des solutions à la question : avec quoi a-t-on bâti Paris et à quoi ressemblait-il il y a très très très longtemps. Nous travaillons en groupe avec Claire notre maîtresse, et avec Véronique la maîtresse de géologie et Véronique 2 la Géologue.

Géopolis est partenaire d’une action de la Mission académique "innovation et expérimentation" déposé à l’Académie de Paris pour la période 2009-2012.

- Détails

Trans'Tyfipal est une base de données, en constante évolution, destinée à répertorier tous les TYpes et FIgurés de PALéontologie conservés dans les différents établissements français. Ces fossiles - macrofossiles et microfossiles - sont les références universelles et officielles que tout paléontologue se doit de consulter avant toute publication. Cette base de données associe les laboratoires de Paléontologie des universités de Dijon, Lille, Lyon, Rennes, le laboratoire de Géologie du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et l'Association Géologique Auboise (Troyes).

Site internet : cliquer ici

- Détails

Géopolis vous propose 3 plaquettes pédagogiques :

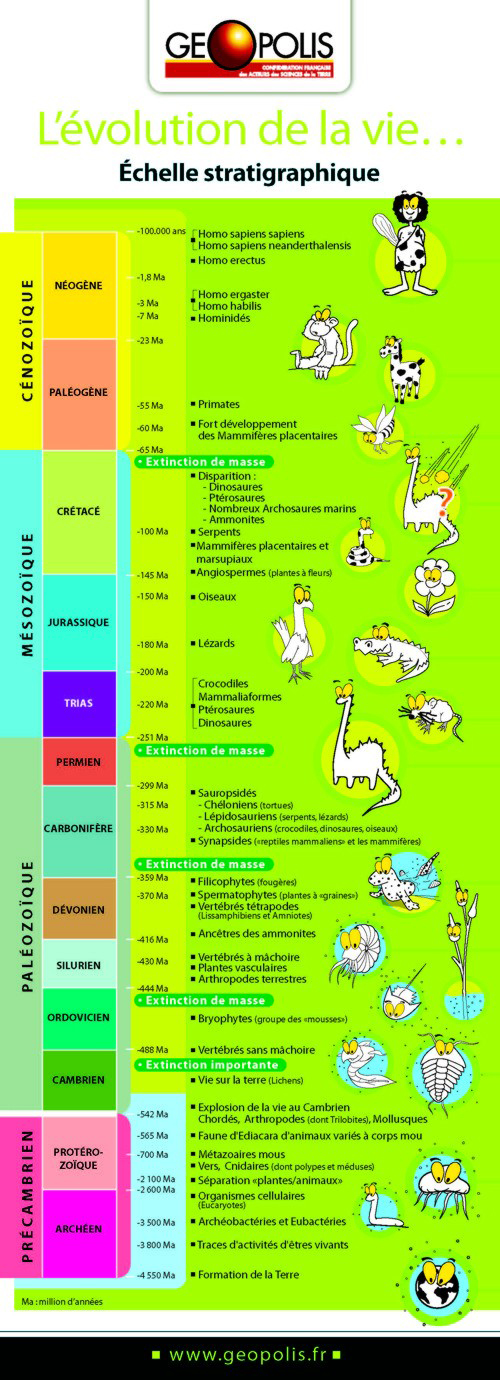

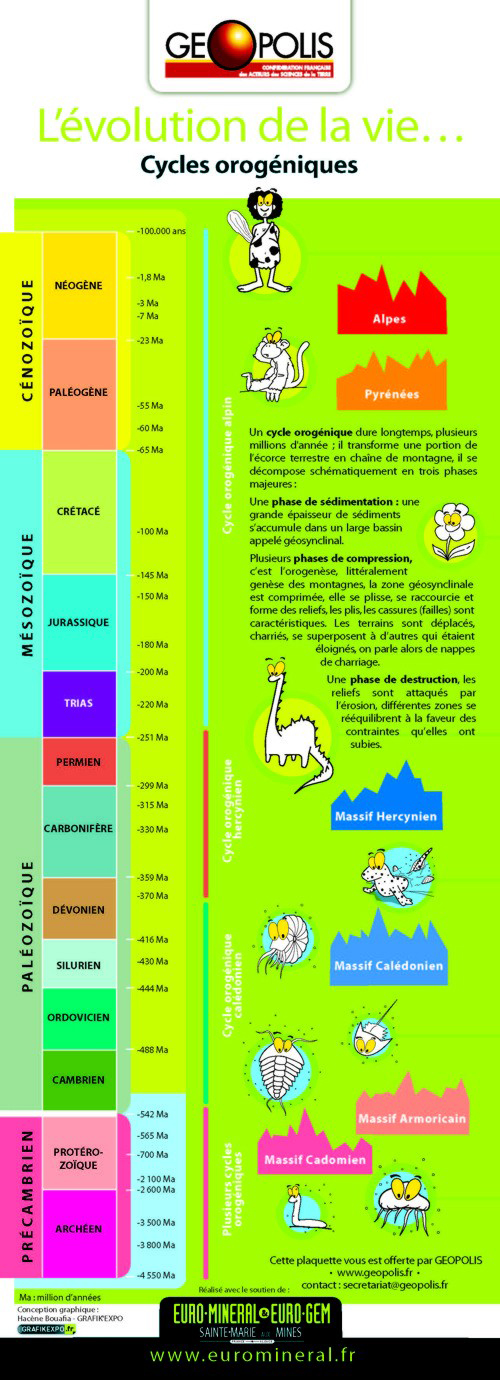

![]() Une échelle des temps géologiques et de l'évolution

Une échelle des temps géologiques et de l'évolution

![]() Voyage au centre de la Terre ! Un document pédagogique sur la structure interne de la Terre

Voyage au centre de la Terre ! Un document pédagogique sur la structure interne de la Terre

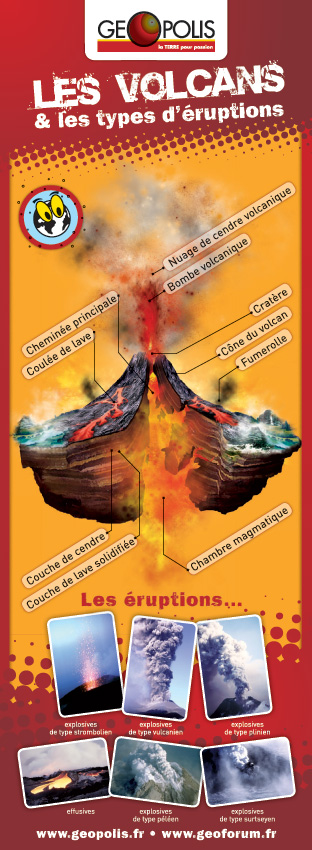

![]() Les volcans et les différents types d'éruptions volcaniques

Les volcans et les différents types d'éruptions volcaniques

Elles sont présentées en format 11x30 cm et l'échelle des temps géologiques et de l'évolution existe en format poster : 40 x 90 cm. Vous pouvez commander ces documents au prix unitaire de 0,15 € et de 1 € pour le poster.

Vous pouvez utiliser notre boutique en ligne pour commander vos plaquettes Géopolis. Pour cela, il vous suffit de sélectionner les produits ci-dessous et ensuite suivez les instructions.

Pour régler vos commandes, votre règlement par chèque à l'ordre de Géopolis doit être expédié à cette adresse :

Secrétariat de Géopolis - 8 rue Charles Vaillant - 93600 Aulnay-sous-Bois

Vous pouvez aussi choisir de régler par virement/transfert bancaire, dans ce cas, les coordonnées bancaires vous seront transmisses par mail lors de la validation de votre commande.

Les frais de port et d’emballage seront automatiquement calculés en fonction du nombre de produits commandés à savoir:

| 1,5 € : | 1 à 4 exemplaires | 3 € : | 5 à 8 exemplaires |

| 4 € : | 9 à 20 exemplaires | 8 € : | 21 à 45 exemplaires |

| 10 € : | 46 à 90 exemplaires | 14 € : | 91 à 200 exemplaires |

| 25 € : | 201 à 500 exemplaires | 35 € : |

500 à 999 exemplaires |

Franco de port pour plus de 1000 exemplaires |

|||

|

|

||

|

Plaquette : échelle des temps géologique et de la l'évolution & orogenèse Document en couleurs 10x30cm, recto-verso / Réédition 2011 {simplecaddy code=echelle} |

|

|

|

|

||

|

Plaquette : voyage au centre de la Terre Document en couleurs 10x30cm, recto-verso / Réédition 2011 {simplecaddy code=Terre} |

|

|

|

|

||

|

Plaquette : les volcans & les types d'éruption Document en couleurs 11x30cm, recto-verso {simplecaddy code=volcans} |

|

|

|

|

||

|

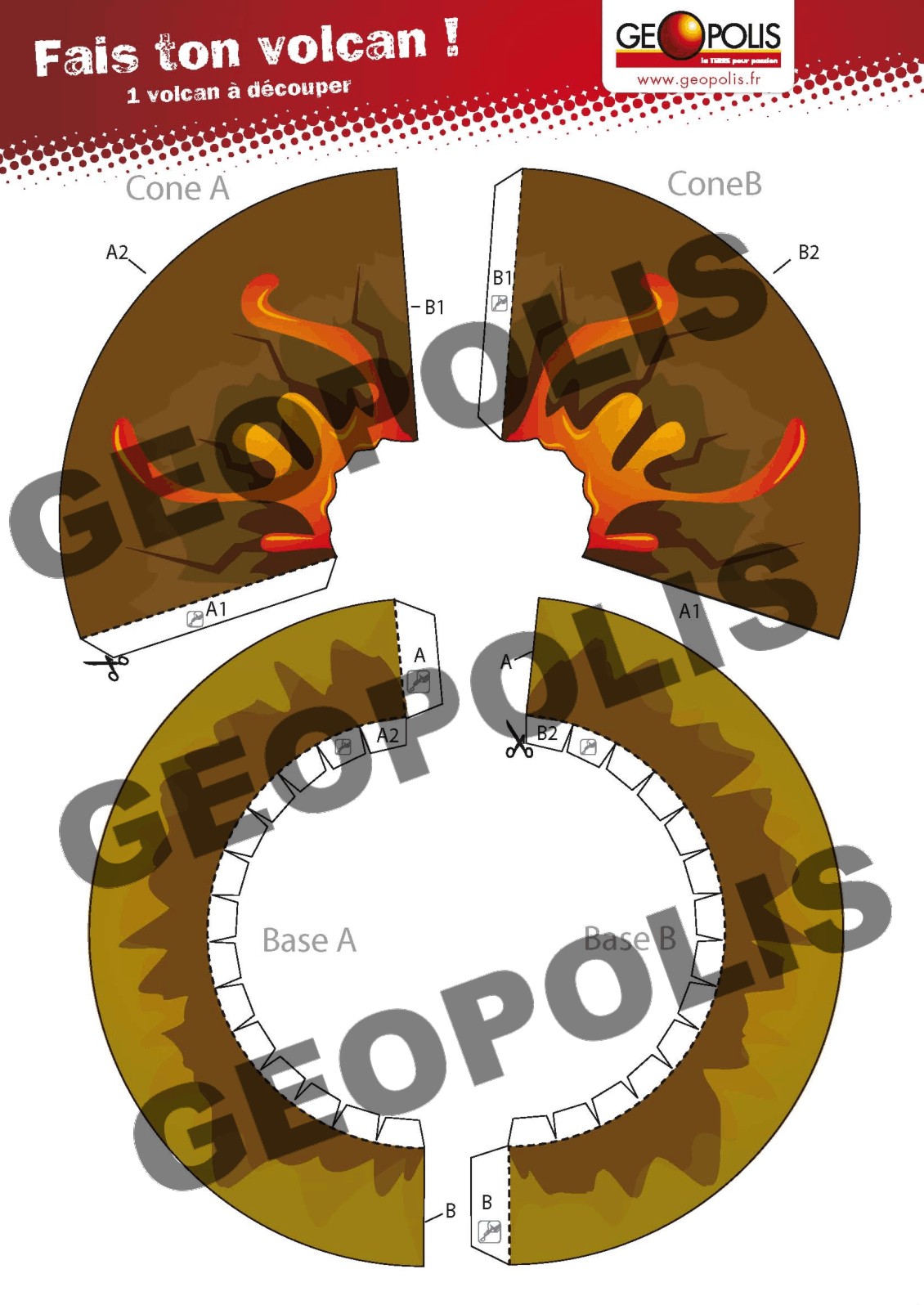

Volcans 3D à reconstituer Document en couleurs format A4, recto {simplecaddy code=volcans3D} |

|

- Détails

Comme toute société savante, la SGN publie des résultats de travaux scientifiques. Très prochainement, vous pourrez accéder à l'immense base de données constituée par la numérisation de la totalité des articles des Annales de la Société Géologique du Nord depuis le premier article en 1870. Cette opération est réalisée en partenariat avec le Service Central de Documentation de l'Université Lille 1 où est déposée et gérée la bibliothèque de la SGN, résultant des échanges qu'elle entretient depuis le XIXe siècle avec de nombreuses institutions françaises et étrangères.

Comme toute société savante, la SGN publie des résultats de travaux scientifiques. Très prochainement, vous pourrez accéder à l'immense base de données constituée par la numérisation de la totalité des articles des Annales de la Société Géologique du Nord depuis le premier article en 1870. Cette opération est réalisée en partenariat avec le Service Central de Documentation de l'Université Lille 1 où est déposée et gérée la bibliothèque de la SGN, résultant des échanges qu'elle entretient depuis le XIXe siècle avec de nombreuses institutions françaises et étrangères.

La SGN propose un catalogue de leurs diverses publications en vente au siège ou par courrier :

- Tables générales des Annales et des Mémoires de la Société Géologique du Nord

- Fascicules thématiques des Annales de la Société Géologique du Nord

- Mémoires de la Société Géologique du Nord : derniers tomes disponibles

- Publications de la Société Géologique du Nord

Cliquer ici pour télécharger le catalogue et le bon de commande

Accessible sur le site web de la SGN : http://geosystemes.univ-lille1.fr/sgn.php

- Meilleurs voeux 2011

- Concours organisé par l'IUGS pour célébrer son 50ème anniversaire

- Comment nous soumettre un lien web

- Les 47èmes « Mineralien Tage » de Munich (29-31 octobre 2010)

- Rencontres Régionales de l’Education à l’Environnement "Géosciences et Développement Durable" - Auvergne

- Photographier les minéraux

- Expostion "L'Albien de l'Aube et ses Fossiles" - Association géologique auboise

- Salon International de Minéralogie et de Bijouterie de Paris du 03 au 05 décembre 2010

- Exposition de Prestige "Fluorines de gisements français inhabituels" à la Bourse de Lyon

- Recherche échantillons du Valanginien

- Adhérer en ligne à Géopolis (individuelle ou club)

- La géologie à l’école MAIE Martel

- 35ème Bourse Internationale des Minéraux et Fossiles organisée par l'As. Géologique de Jouy en Josas

- Référencez votre musée, club - Publiez une manifestation

- Olympiades internationales de géosciences - Modène (Italie), du 1er au 10 septembre 2011